Que conserver, numériser et cataloguer à long terme ? Qui s’en charge ?Comment les petites institutions peuvent-elles effectuer une sélection de documents audiovisuels qu’elles seront en mesure de gérer ? Comment les acteurs de la politique culturelle garantissent-ils que la diversité sociale et culturelle de la Suisse soit représentée ? Ces questions et bien d’autres concernant les stratégies en matière de collections figurent au programme de la Journée professionnelle 2025 de Memoriav. De passionnants exposés et des ateliers interactifs vous attendent. Inscrivez-vous dès maintenant!

Le recensement du patrimoine audiovisuel mené par Memoriav montre de manière frappante le nombre de collections de photos, films, vidéos, documents sonores et diaporamas existant en Suisse. Non seulement des institutions culturelles telles que les musées, les archives et les bibliothèques possèdent des fonds audiovisuels, mais nombre d’entre eux se trouvent dans des collections privées, des associations, des paroisses, etc. Des stratégies en matière de collections sont nécessaires afin de conserver et rendre accessibles ces fonds audiovisuels à long terme.

Informations pratiques – Journée Professionnelle Memoriav 2025

- Titre:

Entre collectionnite aiguë et arrêt de la collecte - Date:

25.06.2025 - Lieu:

Uni vonRoll, Fabrikstrasse 6, Berne – avec le bus no 20 jusqu’au terminus “Länggasse”.

Vers le plan d’accès - En ligne : La matinée du colloque sera également retransmise en ligne, mais sans traduction.

- Programme:

Programme provisoire de la journée (PDF) - Prix :

– Membres : CHF 230

– Non-membres : CHF 350

– Étudiants : CHF 50

– Participation en ligne (uniquement le matin, sans traduction) : CHF 120.-

Le lien pour la participation en ligne vous sera envoyé par mail peu avant l’événement. - Traductions

Traduction simultanée (ALL / FR et FR / ALL) - Partenaires:

La journée se déroule en collaboration avec le programme de formation continue en archivistique, bibliothéconomie et sciences de l’information des Universités de Berne et de Lausanne (CAS/MAS ALIS). Nous avons également comme partenaires: - – CECO

– Bibliosuisse

– Association des archivistes suisses (AAS)

– Association des musées suisses (AMS – ICOM Suisse).

Formulaire d’inscription en ligne

Journée professionnelle Memoriav 2025

La date limite d’inscription est dépassée.

Le pôle «Histoire audiovisuelle du contemporain» au sein du Centre des sciences historiques de la culture de l’UNIL organise un colloque qui a comme ambition de prolonger les interrogations sur le rôle de la radio comme laboratoire de l’innovation sur le plan social et culturel, cela dans une perspective francophone, à la fois comparative et transnationale.

Programme:

Télécharger le programme en PDF.

Lieux de la manifestation:

Unil, 24 octobre Internef, salle 123

Unil, 25 octobre Géopolis, salle 2144

Organisé par:

François Vallotton & Nelly Valsangiacomo, Université de Lausanne

La participation est libre et gratuite, il n’est pas nécessaire de s’inscrire

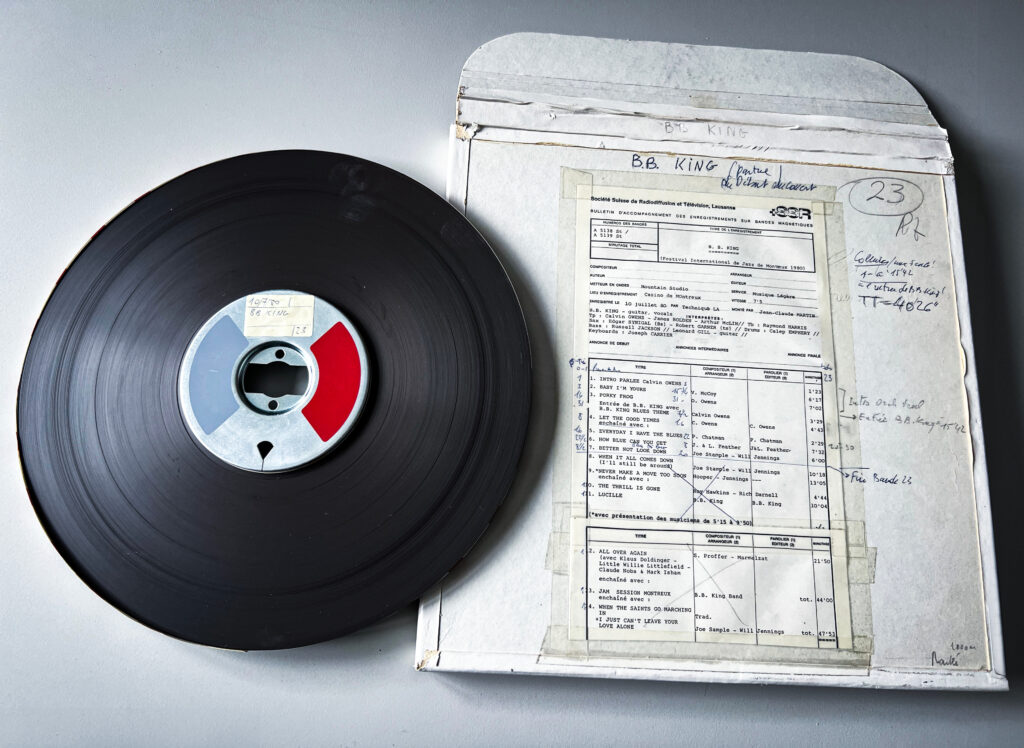

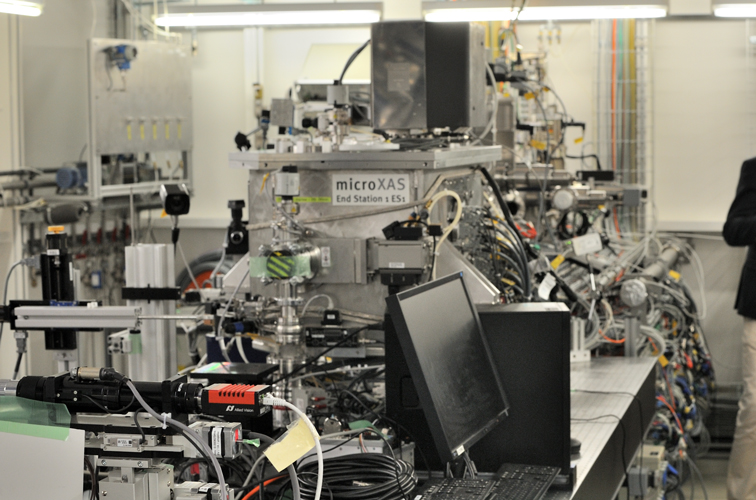

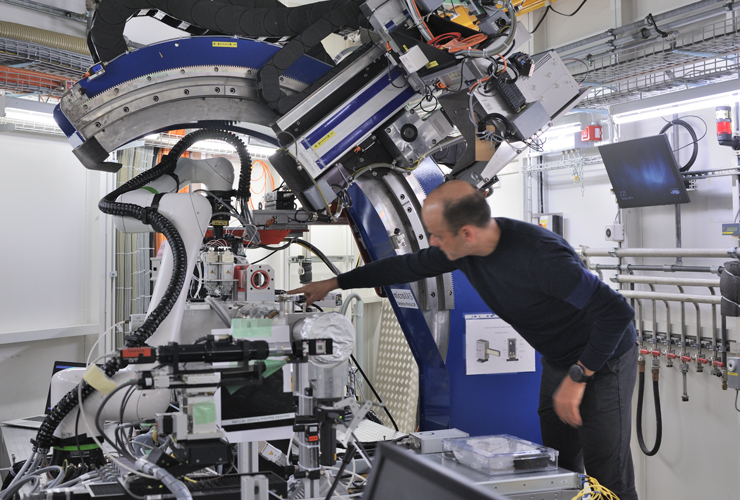

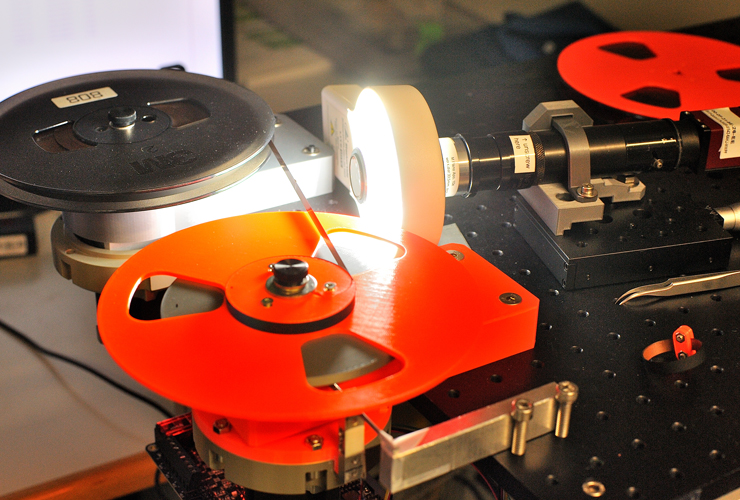

Des scientifiques du PSI développent une méthode qui permet de numériser sans les détruire des bandes sonores magnétiques historiques de grande valeur, comme un enregistrement unique de B.B. King, le King of the Blues des archives du Montreux Jazz Festival. Pour ce faire, ils utilisent la lumière de type rayons X de la Source de Lumière Suisse SLS.

Les bandes sonores magnétiques ont aujourd’hui presque totalement disparu de nos vies et ne jouissent plus que d’une nostalgique existence de niche. Cependant, les archives des studios d’enregistrement, des stations de radio et de télévision, des musées et des collections privées contiennent encore quantité de supports de données analogiques. La numérisation de ces collections représente un défi permanent et une course contre le temps, car les bandes sonores se dégradent et finissent par ne plus pouvoir être lues.

Sebastian Gliga, physicien au PSI et spécialiste du nanomagnétisme, développe avec son équipe une méthode qui permet de numériser des bandes sonores historiques endommagées à l’aide de la lumière de type rayons X, sans les détruire et au plus haut niveau de qualité. Pour atteindre cet objectif, ils collaborent avec la Phonothèque nationale suisse qui produit des enregistrements de référence sur mesure et fournit son savoir-faire en matière d’ingénierie audio. Dans le cadre d’un partenariat avec le Montreux Jazz Digital Project, cette méthode sera à présent améliorée et testée.

Memoriav suit ce travail de près via le projet de numérisation de la collection audio Philippe Zummbrunn des entregristrements du Montreux Jazz Festival.

Vers le projet: https://memoriav.ch/fr/projects/collection-audio-philippe-zumbrunn/

Le projet «Sauver la musique grâce aux rayons X» et Synchrotron du PSI:

Photos : Rudolf Müller, Memoriav, 15.04.2024

Les jeux vidéo suisses font-ils partie de notre patrimoine audiovisuel? Quelles seraient les mesures à mettre en œuvre pour en assurer la sauvegarde? Memoriav, le pôle de compétence pour le patrimoine audiovisuel suisse, souhaite répondre à ces questions en 2021 et lance pour cela une étude sur le sujet.

Les jeux vidéo sont une composante majeure, car très populaire, de notre monde culturel numérique contemporain. Leur importance patrimoniale reste toutefois mal évaluée. Leur impact économique est certes conséquent au siècle passé déjà, mais leur dimension culturelle ne dispose encore que de peu de légitimité. Pourtant, depuis plus de quarante ans, les jeux vidéo ont été un vecteur fort du développement de notre habileté numérique. Si l’expérience tirée des jeux vidéo est partout, qu’il s’agisse de l’élaboration de bornes de vente de tickets de bus ou de celle de nos environnements de télétravail, ils ne disposent vraisemblablement pas aujourd’hui de la reconnaissance qui leur est due.

En Suisse, si la production des jeux vidéo a récemment été reconnue pour son importance économique et artistique, les jeux vidéo, en eux-mêmes, n’ont jusqu’ici fait l’objet que de peu de projets d’inventaire, de collecte et de sauvegarde systématique par des institutions patrimoniales.

On connaît en effet le rôle pionnier de la Suisse dans l’histoire de l’informatique (par exemple au travers de l’invention de la souris à microprocesseur) mais on ignore souvent qu’il existe des auteur*e*s et des entreprises helvétiques produisant des jeux vidéo de qualité et des cursus de formation dans le domaine. Ce patrimoine n’a, jusqu’à ce jour, fait l’objet d’aucun programme de sauvegarde alors que les défis pour en garantir la préservation ne sont pas minces.

Memoriav a décidé, cette année, de faire le point sur la question et de détailler les enjeux et les défis liés à la préservation de ces œuvres. Elle est très heureuse d’avoir trouvé dans le GameLab UNIL-EPFL (Groupe d’étude sur le jeu vidéo de l’Université de Lausanne et de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne), le Musée Bolo et l’Atelier 40a des partenaires compétents pour mener cette étude. Vers la page du projet

Le résultat de ces travaux fera l’objet de deux workshops: les 7 juin 2021 et 25 octobre 2021 et d’une publication en 2022. Memoriav évaluera à la lumière de ceux-ci, si elle peut soutenir des projets de sauvegarde futurs dans le domaine du jeu vidéo.

Partenaires du projet

Memoriav est le pôle de compétence et le réseau national de la sauvegarde du patrimoine audiovisuel suisse. Il soutient des projets institutionnels de préservation et propose un accompagnement professionnel dans les domaines de la photographie, du son, du film et de la vidéo.

Le GameLab UNIL-EPFL est un groupe d’étude sur le jeu vidéo et regroupement interdisciplinaire de chercheur·se·s de l’Université de Lausanne (UNIL) et de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) travaillant autour des questions liées au jeu, plus particulièrement au jeu vidéo.

Le Musée Bolo est le musée suisse de l’informatique, de la culture numérique et du jeu vidéo basé à Lausanne. Il a pour objectif la collecte, l’archivage, la préservation, l’inventaire, l’ouverture et l’accessibilité du patrimoine informatique, vidéoludique et numérique suisse. Il est géré par les bénévoles de la fondation Mémoires Informatiques et de l’association Les Amis du Musée Bolo. Sa collection, l’une des plus grandes d’Europe, comporte plus de 5’000 ordinateurs et consoles de jeu, 8’000 logiciels et 15’000 livres et magazines.

l’Atelier 40a est un collectif de conservateurs-restaurateurs fondé à Berne en 2018, qui est spécialisé dans divers domaines: architecture, peinture et sculpture, ainsi que l’art contemporain et les médias. Concernant le présent projet, les compétences principales de l’Atelier 40a sont la préservation et l’archivage des médias numériques et audiovisuels.

Exemples de jeux vidéo suisses emblématiques en Suisse:

Bact édité par Epsitec (Belmont-sur-Lausanne) vers 1981 pour l’ordinateur personnel Smaky 6.

FAR: Lone Sails, développé par Okomotive (Zürich) et édité par Mixtvision en 2018 sur tous les supports récents. Plus d’infos

Farming Simulator, développé par GIANTS Software (Zürich) et édité par Focus Home Interactive de 2008 à nos jours. Plus d’infos

Speedy Blupi, développé et édité par Epsitec (Belmont-sur-Lausanne) en 1998 pour Windows. Plus d’infos

Traps’n’ Treasures conçu par le développeur suisse Roman Werner (Nightingale Productions), édité par Starbyte Software et Krisalis Software en 1993 pour l’ordinateur personnel Amiga. Plus d’infos

When We Disappear développé par Studio Inlusio Interactive (Zürich) en partenariat avec Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen de la Haute école pédagogique du canton de Lucerne, avec le soutien de la Gebert Rüf Stiftung. Sortie prévue en 2022. Plus d’infos

Pour en découvrir d’autres, voir en ligne la liste du Swiss Games Showcase

Contact

Pour l’étude

En français: Yannick Rochat (GameLab UNIL-EPFL) : yannick.rochat@epfl.ch

En allemand: Eléonore Bernard (Atelier 40a) : eleonore.bernard@atelier40a.ch

En italien: Lucas Taddei (Musée Bolo) : lucas.taddei@museebolo.ch

Pour Memoriav

Baptiste de Coulon, Responsable du domaine Video/TV chez Memoriav.

Tél: +41 (0)31 380 10 87. baptiste.decoulon@memoriav.ch

Das nächste Memoriav Kolloquium findet am 17. November 2022 in Zusammenarbeit mit dem Institut für Theaterwissenschaft der Universität Bern und der Stiftung SAPA (Schweizer Archiv der Darstellenden Künste) statt und ist der Erhaltung von audiovisuellen Oral-History-Dokumenten gewidmet. An der Tagung kann man auch virtuell teilnehmen. Melden Sie sich heute noch an!

Die Befragung von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ist beliebte Möglichkeit, um Überlieferungslücken zu schliessen und um Geschichte lebendig und emotional sicht- und hörbar zu machen. In den letzten Jahren hat die Oral History breite Anwendungsfelder gefunden. Geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung, Museen, Schulen, Vereine etc. nehmen Gespräche mit Tonaufnahmegeräten oder Videokameras auf, zeigen sie in Ausstellungen oder auf Websites, verwenden sie als Forschungsdaten oder stellen sie zusammen mit anderem audiovisuellem Quellenmaterial in Dokumentarfilmen zusammen.

Angesichts dieser Beliebtheit befasst sich das nächste Memoriavkolloquium mit der Frage, wie diese Dokumente für spätere Nutzungen erhalten und zugänglich gemacht werden können. Projekte und Konzepte aus den unterschiedlichsten Bereichen (Wissenschaft, Gedächtnisinstitutionen, private Initiativen etc.) werden in Referaten und Gesprächen vorgestellt und ihre Nachhaltigkeitsstrategien thematisiert. Wir fragen ausserdem, was am Ende eines Projekts erhalten werden soll, wer für die Archivierung von Oral-History-Dokumenten zuständig ist und welche rechtlichen Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit der spätere Gebrauch garantiert ist.

Praktische Informationen – Memoriav Kolloquium 2022

Infos zum Kolloquium werden hier laufend aufgeschaltet.

- Titel:

Oral History als audiovisuelles Kulturerbe. Die Erhaltung von Zeitzeugenaufnahmen - Datum:

17. November 2022 - Ort:

Vor Ort: Kuppelraum, Universität Bern

Online via Zoom: Die Referate des Kolloquiums können auch online (hingegen ohne Übersetzung) verfolgt werden. Kreuzen Sie bei der Anmeldung, ob Sie vor Ort oder online am Kolloquium teilnehmen. Den Link für die Online-Teilnahme schicken wir Ihnen kurz vor dem Beginn des Kolloquiums. - Programm

Zum provisorischen Programm (PDF) - Übersetzung

Während dem Kolloquium stehen vor Ort Simultanübersetzungen (Deutsch – Französisch / Französisch – Deutsch) zur Verfügung.-

- Preise:

– CHF 140.- Memoriav-Mitglied*

– CHF 200.- Nicht-Mitglied

– CHF 50.- In Ausbildung** - – CHF 80.- Online-Teilnahme via Zoom (ohne Simultanübersetzung)

- Preise:

- * Oder Mitglied einer der Partner/-Fachverbände – siehe weiter unten.

** Mit Bescheinigung. - Anmeldung:

Bitte melden Sie sich mit dem Online-Anmeldeformular bis spätestens 4. November an. - Partner:

Das Memoriav Kolloquium 2022 ist eine Zusammenarbeit zwischen Memoriav dem Institut für Theaterwissenschaft der Universität Bern und der Stiftung SAPA (Schweizer Archiv der Darstellenden Künste). - Für die Bewerbung unterstützen uns zudem folgende Fachverbänden, deren Mitglieder von der reduzierten Teilnahmegebühr (Mitliedertarif) profitieren:

– BIS – Bibliothek Information Schweiz

– Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA)

– Verband der Museen der Schweiz (VMS – ICOM Schweiz)

– Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen (KOST)

-

Referierende & Abstracts

Wie finden? Über Bewegungen in Sammlungen

Das Archiv für Zeitgeschichte begann 1973 mit der systematischen Tonaufzeichnung von Zeitzeugeninterviews. Unter den heute 3000 Ton- und Videodokumenten befinden sich zahlreiche Erinnerungsinterviews. Was braucht es, damit Oral History-Dokumente als überlieferungswürdig eingestuft, professionell archiviert und für zukünftige Forschungen genutzt werden können?

Gregor Spuhler

Gregor Spuhler leitet seit 2007 das Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich. Von 1997 bis 2000 war er Projektleiter der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, anschliessend Assistent für Neuere allgemeine Geschichte am Historischen Seminar der Universität Basel. Schwerpunkte seiner Forschung und Lehre sind nationalsozialistische Verfolgung und Wiedergutmachung, Flüchtlingspolitik, Regionalgeschichte und Oral History.

Les sources orales : techniques et utilisation dans les domains linguistique et historique

L’Archive des sources orales, créée en 1982, comprend plus de 600 enregistrements réalisés dans tout le canton du Tessin et exceptionnellement dans les régions limitrophes jusqu’à aujourd’hui. Il vise à documenter, grâce à des informateurs natifs des localités respectives, les idiomes locale qu’ils sont encore utilisés pour l’interaction au sein de la communauté et à attester des activités, coutumes, modes de vie limités au passé. La conférence abordera les aspects liés à la technique de collecte, de conservation et de catalogage, ainsi que les aspects relatifs à l’importance et à l’utilisation de ces matériaux.

Nicola Arigoni

Nicola Arigoni (1985) travaille au Centre de dialectologie et d’ethnographie de Bellinzone en tant que responsable de l’Archive des sources orales, dont la principale réalisation sont les Documents oraux de la Suisse italienne, volumes dans lesquels, après une introduction linguistique sur les dialectes traités, des passages recueillis lors d’enquêtes de terrain sont transcrits et commentés linguistiquement et ethnographiquement.

Akademische Forschung mit Oral History, Zusammenarbeit mit Gedächtnisinstitution (prov.Titel)

Julia Wehren, Institut für Theaterwissenschaft, Uni Bern

Beate Schlichenmaier

Studium der Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie an der Universität Freiburg i. U., MAS in Information Science an der HTW Chur. Berufliche Tätigkeit im Zentrum Paul Klee Bern (Archiv-, Ausstellungsbereich) und im Centre Dürrenmatt Neuchâtel (Bereiche Ausstellungen, Veranstaltungen, Vermittlung, Archiv), zuletzt als stellvertretende Leiterin. Künstlerische Co-Leiterin der Schlosskonzerte Thun. 2015 Archivleiterin Zürich, ab 2016 Co-Direktorin des Schweizer Tanzarchivs. Seit 2018 Direktorin der aus dem Tanzarchiv hervorgegangenen Stiftung SAPA. https://sapa.swiss/

De la production d’images à leur diffusion pérenne : l’exemple d’une cinémathèque régionale

MIRA (Mémoire des Images Réanimées d’Alsace) est une cinémathèque régionale du Nord-Est de la France. Créée en 2006 pour collecter des films amateurs en rapport avec cette région, elle produit ces dernières années de plus en plus d’images. La question de leur diffusion pérenne est récente, et une réflexion est en cours, stimulée par la participation à ce colloque.

Odile Gozillon-Fronsacq

Historienne, auteur d’une thèse : Stratégies cinématographiques en Alsace (1896-1939) et de documentaires consacrés au cinéma. Chargée de mission aux Archives départementales du Bas-Rhin puis chef de projet à la cinémathèque régionale MIRA qu’elle crée avec Christiane Sibieude en 2006.

Oral-History.Digital. Erschliessung- und Recherche-Plattform für Zeitzeugeninterviews

Das Projekt Oral-History.Digital entwickelt eine Erschließungs- und Recherche-Platt- form für wissenschaftliche Sammlungen von audiovisuell aufgezeichneten narrativen Interviews. Sie unterstützt sammelnde Institutionen und Forschungsprojekte bei der Ar- chivierung, Erschließung und Bereitstellung sowie der sammlungsübergreifenden Re- cherche, Annotation und Auswertung von Zeitzeugen-Interviews.

Herdis Kley, Freie Universität Berlin

Herdis Kley ist Datenkuratorin im Projekt “Oral-History.Digital” an der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin, das eine Infrastruktur für die Erschließung, Recherche und Annotation von audiovisuellen narrativen Interviews konzipiert. Dabei entwickelt sie ein sammlungsübergreifendes Datenmodell, Import-Workflows und Richtlinien für Oral History-Sammlungen, die diese Forschungsumgebung nutzen wollen.

Documenter les savoir-faire horlogers à travers des films

A l’occasion de l’inscription des Savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO le 16 décembre 2020, le Musée international d’horlogerie, la Ville de La Chaux-de-Fonds et la République et Canton de Neuchâtel ont produit des capsules vidéo afin de documenter et valoriser certaines pratiques entrant dans le giron de cette inscription. Une douzaine de films a été réalisée à ce jour, donnant à voir, par le regard de l’ethnologue Sélima Chibout et par autant de rencontres avec des praticiens de l’horlogerie et de la mécanique d’art, des univers professionnels variés et mettant en exergue l’intangible d’une culture commune.

Régis Huguenin

Régis Huguenin est directeur du Musée international d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Docteur en sciences humaines de l’Université de Neuchâtel et docteur en histoire de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, il a suivi un cursus spécialisé en histoire industrielle au sein de ces deux institutions. En 2007, il entame une recherche financée par le Fonds national suisse sur le statut de l’image comme source historique.

«Wissen sichern – Quellen schaffen». Interviews mit Zeitzeugen auf Halde.

Jürg Schmutz, Staatsarchiv Luzern

Persönlichkeitsrechte bei Oral-History-Dokumenten

Die Referentin geht praxisorientiert Schnittstellen zwischen Erhaltung von Kulturgut und der Wahrung von Persönlichkeitsrechten nach. Welche Grenzen setzen die Persönlichkeitsrechte von Zeitzeugen einer späteren Nutzung von Oral-History-Dokumenten? Wie kann proaktiv im Zeitpunkt der Aufnahme von Dokumenten ihre spätere Verwendung sichergestellt werden?

- Alice Reichmuth Pfammatter, Rechtsanwältin

Selbständige Rechtsanwältin in Estavayer-le-Lac und Einsiedeln; war mehrere Jahre als Datenschutzbeauftragte des Kantons Freiburg tätig, davor als vollamtliche Richterin am Kantonsgericht Schwyz und war Mitglied der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI.

Online Anmeldeformular

Entdecken Sie unsere neuste Publikation auch online!

Im 2021 gingen wir mit der gesamterneuerten memobase.ch an den Start. Stolz auf das Resultat, präsentierten wir ein attraktives und für das audiovisuelle Erbe wichtiges Onlineportal. Pandemiebedingt erfolgte dieser Launch nur virtuell. Mit dieser Ausgabe des Bulletins wollen wir das Portal für das audiovisuelle Kulturgut der Schweiz auch weiteren interessierten Kreisen vorstellen.

Unsere Titelfigur «Helvetia audiovisualis» ist begeistert, was es in der Memobase alles zu sehen und zu hören gibt. Entdecken Sie mit ihr und den Autor*inn*en des Bulletins, wie der Digitali sierungsschub das audiovisuelle Erbe verändert, wie Online portale davon profitieren und wie damit audiovisuellen Bestän den und ihren Institutionen eine attraktive Plattform geboten wird. Nicht zuletzt erfahren Sie, was die SRG SSR Grosses mit der Memobase vorhat.

In einem zweiten Teil des Bulletins schauen wir schliesslich hin ter die Kulissen und auf Perlen der Schweizer Filmwochenschau, die mit nahezu 20000 Filmbeiträgen nun komplett online verfügbar ist.

Mit grossem Dank an alle Autorinnen und Autoren des Bulletins wollen wir Ihr Interesse für ein Portal wecken, das nicht nur das helvetische audiovisuelle Erbe besser sichtbar macht, sondern auch exemp larisch zeigt, wie man gemeinsam mit Partnern mehr erreicht.

Wir wünschen der Memobase weiterhin einen guten Flug und Ihnen gute Lektüre!

Am 25. Oktober 2021 fand im Haus der Elektronischen Kunst (HEK) in Basel der zweite, von Memoriav und Pixelvetica gemeinsam organisierte Workshop zur Sicherung von Videospielen statt. Die Präsentationen und Diskussionen am Morgen stehen nun als Videostream zur Verfügung.

Gäste aus verschiedenen Bereichen der Schweizer Kulturszene nahmen an Diskussionsrunden und Workshops zu diesem Thema teil und diskutierten die zahlreichen Fragen, die sich im Zusammenhang mit diesem noch oft vergessenen Teil unseres kulturellen Erbes stellen. Außerdem wurden die Ergebnisse einer von Pixelvetica durchgeführten Umfrage über den Umgang mit Videospielen in Schweizer Institutionen des Kulturerbes vorgestellt. Zusammenfassung des Workshops von Guillaume Natale, Musée Bolo (auf Französisch – PDF)

Die Memoriav Fachtagung «Das audiovisuelle Erbe und Open GLAM? Teilen und Vernetzen von Bild- und Tondokumenten im digitalen Raum» fand am 24. Juni 2021 online via Zoom statt. Sie brachte mehr als hundert Teilnehmende zusammen, die den Vorträgen am Morgen folgten, sich per Chat an den Diskussionen beteiligten und am Nachmittag an einem der Workshops teilnahmen. Alle Präsentationen, die uns für die Publikation auf der Website zur Verfügung gestellt wurden, sowie die Videoaufzeichnungen der Referate, finden Sie hier auf der Website.

Die Memoriav Fachtagung 2021 wurde in Zusammenarbeit mit Wikimedia CH durchgeführt.

Tagungsbericht

Memoriav hat von den verschiedenen Referaten und Diskussionen auf Französisch einen zusammenfassenden Bericht geschrieben und ihn mit weiterführenden Links ergänzt.

Zum Tagungsbericht auf Französisch (PDF)

Die Workshops der Fachtagung

Die Workshops wurden nicht aufgenommen, von einigen können wir hier die Präsentationen zur Verfügung stellen.

Rechte und OpenGLAM in der Praxis

Anhand konkreter Beispiele von Foto-, Ton-, Film-, Videobeständen in Gedächtnisinstitutionen werden im Workshop die Möglichkeiten zur Vergabe von offenen Lizenzen ausgelotet. Sie lernen, welche Daten Sie wie veröffentlichen können, welche Informationen Sie für Publikations-Entscheide benötigen und wie Sie wissen können, ob ein Dokument gemeinfrei (= in der public domaine) ist.

Keine Präsentation zur Verfügung

Sandra Sykora

Sandra Sykora ist Rechtsanwältin (D) und Kunsthistorikerin (M.A. Uni Zürich). Sie ist Lehrbeauftragte für Kunstrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Basel und hat weitere Lehraufträge an der Universität Zürich sowie an verschiedenen Hochschulen. Als freie Rechtsanwältin berät sie Museen, Unternehmen des Kunsthandels, Versicherungen, Künstler und Kunstexperten und ist Rechtsberaterin des Verbands der Museen der Schweiz VMS, des Internationalen Museumsrats ICOM Schweiz und der Vereinigung der Schweizer Kunstmuseen VSK. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind das Urheberrecht, das Leihvertrags- und Kulturgüterrecht sowie Provenienzrecherchen und Rechtsberatung im Bereich der Kunstrestitution. Sandra Sykora publiziert regelmässig zum Kunstrecht.

International Image Interoperability Framework (IIIF):Vorteile und Herausforderungen

Was genau ist schon wieder IIIF? Und wie könnten wir IIIF in unserer Kulturuerbeinstitution einsetzen? In diesem Workshop bekommen sie einen raschen Einstieg in IIIF und lernen verschiedene Beispiele kennen, wie Institutionen IIIF nutzen, um ihre digitalen Objekte zu präsentieren und für neue Nutzungsszenarien zu öffnen. Dabei werden wir auch die neue Möglichkeiten der Presentation API 3.

Zur Präsentation auf Google Slides (LINK)

Elias Kreyenbühl

Data Librarian ZB-Lab. 2016-2020 Leiter Digitalisierung, digital innovation und research applications an der Universitätsbibliothek Basel. Elias Kreyenbühl studierte Geschichte, Philosophie und Medienwissenschaften an der Universität Basel; Dissertation zur Kulturgeschichte der Farbfotografie. Seit 2009 ist er auf dem Gebiet der Digitalisierung des kulturellen Erbes aktiv. Heute fördert er die Digitalisierung und wissenschaftliche Nutzung digitalisierter historischer Dokumente.

Wikimedia commons in der Praxis

Den Teilnehmenden wird präsentiert, wie sie audiovisuelle Dateien (Video, Ton und Bilder) in das freie digitale Repository Wikimedia Commons hochladen können. Es werden Fragen zur Beschreibung von Inhalten und zu Metadaten (insbesondere in Bezug auf Wikidata), Dateiformaten und -größen sowie zur Deklaration der Rechtesitutation diskutiert. Die Modalitäten des Einzel- und Massen-Uploads von Bildern werden ebenfalls erläutert. Im zweiten Teil werden die wichtigsten Verwendungsmöglichkeiten der hochgeladenen Dateien anhand von Beispielen in Wikipedia untersucht. Abschließend wird ein Tool zur Analyse der Nutzung von hochgeladenen Dateien vorgestellt.

Zur Präsentation auf Französisch (PDF)

Flor Mechain, Wikimedia.ch

Flor Méchain coordonne les projets Wikimédia des partenaires francophones de Wikimedia CH (GLAMs, éducation, et bénévoles).

Die Referate der Fachtagung

Die Referate der verschiedenen Referierenden, die via Zoom präsentiert wurden, haben wir alle aufgenommen und können Ihnen diese zusammen mit den Präsentationen zur Verfügung stellen.

Die Vorträge wurden während der Fachtagung simultan übersetzt. Wir können hier nur die Videos in der Originalsprache verfügbar machen.

OPEN RIGHTS

Über Urheberrecht, Public Domain und Copyfraud im audiovisuellen Bereich: Die «OpenGLAM»-Strategie im Rechts-Check

OpenGLAM – bleibt das eine schöne Vision? Könnten sich rechtliche Risiken als zu gross erweisen und verhindern, dass Gedächtnisinstitutionen ihre Bild- und Tondokumente frei teilen? Der Beitrag will einerseits die Beschränkungen, aber auch die Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen, die sich aus dem kürzlich revidierten Schweizer Urheberrechtsgesetz für Museen, Bibliotheken, Archive und Bildungseinrichtungen ergeben. Andererseits soll beleuchtet werden, wie Institutionen selbst der OpenGLAM-Strategie Steine in den Weg legen, indem sie z.B. Werke aus der public domain für sich reklamieren und den Zugang zu ihnen erschweren.

Zur Präsentation (PDF)

Sandra Sykora

Sandra Sykora ist Rechtsanwältin (D) und Kunsthistorikerin (M.A. Uni Zürich). Sie ist Lehrbeauftragte für Kunstrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Basel und hat weitere Lehraufträge an der Universität Zürich sowie an verschiedenen Hochschulen. Als freie Rechtsanwältin berät sie Museen, Unternehmen des Kunsthandels, Versicherungen, Künstler und Kunstexperten und ist Rechtsberaterin des Verbands der Museen der Schweiz VMS, des Internationalen Museumsrats ICOM Schweiz und der Vereinigung der Schweizer Kunstmuseen VSK. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind das Urheberrecht, das Leihvertrags- und Kulturgüterrecht sowie Provenienzrecherchen und Rechtsberatung im Bereich der Kunstrestitution. Sandra Sykora publiziert regelmässig zum Kunstrecht.

OPEN POLICIES

OpenGLAM als Chance –eine Ermunterung insbesondere für Kleine

Im Jahr 2001 begann die Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden mit der Digitalisierung ihrer Bildersammlung. Heute lagern 30’000 Bilder sowie zahlreiche Text-, Ton- und Videodateien – insgesamt 19 Terabyte Daten – auf dem NAS-Server des Kantons. In den letzten Jahren wurde eine Frage immer dringender: Woran orientieren wir uns, wenn wir unser digitalisiertes Kulturerbe möglichst lückenlos zu den Menschen bringen wollen? Wer immer möchte, soll – sofern die rechtliche Situation es zulässt – frei darauf zugreifen, die Digitalisate kreativ weiternutzen, in neue Zusammenhänge stellen und weiterverbreiten dürfen (vgl. http://opendefinition.org/od/2.1/de/). Über den Verein Wikimedia CH kamen wir in Kontakt mit der Schweizer OpenGLAM-Community. Wir merkten schnell: OpenGLAM ist unsere Chance. Wie aber kann es einer kleinen Gedächtnisinstitution gelingen, in ein solch dynamisches Feld einzutauchen und kollaborativ teilzuhaben? Dieser Beitrag möchte Best-Practice-Beispiele mit Fokus auf Bilder und Töne zeigen und eine Handvoll Tipps für kleine Bibliotheken, Archive und Museen weitergeben, die dazu ermutigen, die eigenen Daten zu öffnen und im Austausch mit Gleichgesinnten das Thema proaktiv anzugehen. https://glam.opendata.ch / https://wikimedia.ch/de/services/glam/

Zur Präsentation (PDF)

Heidi Eisenhut

1976, Dr. phil., Studium der Allgemeinen Geschichte, Germanistik und Philosophie in Zürich, seit 2006 Leiterin der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, Autorin kulturgeschichtlicher Publikationen, lebt in Rehetobel.

Vom Projekt zum Prozess: Open Data bei SBB Historic

2018 wurde bei SBB Historic eine Open Data Policy eingeführt, die den Prozess der freien Nutzung von Bildern und anderen Daten regelt und die strategische Ausrichtung vorgibt. Seither ist die Open Data Policy ein Bestandteil des Erschliessungsprozesses und digitale Daten aus verschiedenen Archivbeständen werden dank einer offenen Lizenz kontinuierlich auf Wikimedia Commons für eine freie Nutzung zugänglich gemacht. Nach drei Jahren der Bewährung in der Praxis bietet sich nun die Gelegenheit zur Formulierung und Beantwortung verschiedener Fragen: Welche mit der Policy verbundenen Ziele wurden erreicht, welche verfehlt? Wie hat sich die Open-Data-Strategie bewährt? Wie kann die Open-Data-Strategie weiterentwickelt werden? 2017-1215_ad_OpenDataPolicy_v11 (sbbhistoric.ch)

Zur Präsentation (PDF)

Marc Ribeli

Aufgewachsen in Bern, Studium der Geschichte und der Geografie an der Universität Bern und der Université Paris Sorbonne. Abschluss 2015 mit einer Masterarbeit zur auswärtigen Kulturpolitik der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg bei Prof. Brigitte Studer. Nach dem Studium Praktika u.a. in den Staatsarchiven Aargau und Zürich, seit 2018 Mitarbeiter im Bereich Archive bei SBB Historic, Fachführung Fotoarchiv und AV-Archiv.

Images partagées et métadonnées embarquées. Perspective historique et enjeux actuels d’une diffusion libre du patrimoine audiovisuel

La diffusion en ligne marque le début d’une circulation large, rapide et souvent incontrôlée des ressources documentaires. Elle troque la qualité de l’archive physique contre l’accessibilité de ses copies numériques, l’idéal de contrôle et de gestion documentaire contre la valeur d’utilisation. Téléchargée, copiée puis partagée encore et encore, l’archive se voit ainsi extraite de son cadre institutionnel de départ pour être poussée vers l’incertitude numérique. Libérée de ses contraintes matérielles, elle se retrouve également diminuée de toutes sortes de renseignements – descriptifs, administratifs, juridiques – qui garantissaient une lecture contextualisée et informée de son contenu. D’un point de vue patrimonial, une telle perte d’informations peut être source d’inquiétudes. Or, ces craintes qui nous semblent découler du numérique se sont en réalité déjà posées par le passé et ont trouvé au fil du temps d’autres solutions pragmatiques.

Dans un premier temps, je proposerai d’inscrire toutes ces questions dans une histoire longue de la reproduction documentaire. Je présenterai ensuite la réponse technique récemment développée par une institution patrimoniale ayant fait le choix de proposer ses collections photographiques en téléchargement libre. Complémentaire aux protocoles IIIF, elle a comme objectif de relier de façon aussi étroite que possible l’image avec ses métadonnées tout au long de son existence numérique.

Zur Präsentation auf Französisch (PDF)

Davide Nerini

Né à Lugano. Master ès lettres en histoire de l’art et histoire culturelle (Université de Lausanne, 2014). Chercheur pour les projets FNS Toute la culture du monde sur pellicule (2015–2018) et Au seuil du numérique (2018–2019). Boursier mobilité FNS (Rutgers University, 2017). Secrétaire de rédaction pour la revue d’histoire de la photographie Transbordeur: photographie histoire société (Paris, Éditions Macula). Divers commissariats d’exposition et mandats d’études scientifiques. Thèse de doctorat en cours sur les phénomènes visuels et les usages de la photographie dans le champ des sciences de l’information (dir. Olivier Lugon, Université de Lausanne). Depuis novembre 2018, collaborateur scientifique pour SIKART – Dictionnaire sur l’art en Suisse auprès de l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA, Antenne romande).

OPEN INFRASTRUCTURES

L’ouverture des contenus au sein du portail Paris Musées. Choix, résultats et perspectives

Le portail des collections des musées de la Ville de Paris, dans sa version actuel, est mis en ligne en 2016. Dès l’origine il est pensé pour des évolutions aussi bien de contenus que de services et notamment l’ouverture des données. Une équipe-projet de plusieurs services impulse ces enrichissements et ces nouvelles fonctionnalités. En janvier 2020 Paris Musées propose l’Open Content. Ce projet d’ouverture des données a été pensé et réfléchi deux ans auparavant. Le choix de la licence et les options de téléchargements ont été au cœur de conversations entre de nombreux services de Paris Musées.

Pour en savoir plus, voir la présentation complète du projet, enregistrée lors des Lundis numériques de l’INHA en janvier 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=plSmZ9nnvN8

Kristel Fauconnet, responsable de développement numérique (projet et médiation numérique). Paris Musées

Stéphane Chantalat, chef du service informatisation et numérisation des collections. Paris Musées

Memobase und der Data Hub für das audiovisuelle Erbe der Schweiz

Mit dem Swiss AV Data Hub hat sich Memoriav zum Ziel gesetzt, das AVK aus Schweizer GLAM Institutionen zu vernetzen und zu aggregieren. Zu diesem Zweck baut Memoriav zusammen mit der UB Basel eine Infrastruktur auf und betreibt diese. Das System besteht aus Datenrepositorien sowie Schnittstellen für den Import und Export. Der dafür verwendete Code wird in Gitlab unter einer offenen Lizenz veröffentlicht. Das RDF Datenmodell basiert auf dem Metadatenschema «Records in Contexts (RiC)». Der Swiss AV Data Hub bietet eine Reihe von Import- und Exportschnittstellen (OAI, SPARQL, SRU, REST, Elastic Search) an. Services wie die Normalisierung und Anreicherung von Daten, IIIF-Spezifikationen, etc. sorgen dafür, dass die importieren Daten mit standardisierten Vokabularen, Indizes, Autoritäten und unter der Verwendung von «Linked Open Data» (LOD) angereichert aggregiert werden. Alles mit dem Ziel die Daten FAIR anzubieten. Memobase ist aktuell der erste Endpunkt, der den Swiss AV Data Hub produktiv nutzt. Eine Kooperation zur Weitergabe der Daten an Europeana ist bereits aufgegleist. Weiters folgt bald… https://www.memoriav.ch/de/, https://ub.unibas.ch/de, https://www.ica.org/en/records-contexts-german, https://memobase.ch

Zur Präsentation (PDF)

Daniel Hess, Memoriav

hat nach der Lehre zum Informatiker EFZ mit Berufsmaturität an der Berner Fachhochschule Bachelor of Sciences in Wirtschaftsinformatik studiert. Seit 2014 ist er Projektleiter Memobase von Memoriav, dem Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz. Zuvor hat er in der RUAG als System Engineer und technischer Projektleiter das E-Learning System der Schweizer Armee mit aufgebaut und später geleitet.

OPEN TOOLS

Einführung in das Wikimedia-Universum

Wikimedia CH ist das offizielle Schweizer Chapter der Wikimedia Foundation mit Sitz in San Francisco, USA und der Verein hinter der Wikimedia Bewegung. Unsere Mission ist es, das freie Wissen in der Welt zu fördern. Im Bereich GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums) setzen wir uns, gemeinsam mit Schweizer Kultur- und Gedächtnisinstitutionen sowie der Untersützung der ehrenamtlichen Community, unter anderem für Themen und Projekte rund um die Schaffung von frei zugäglichem Kulturwissen, Digitalisierung, freie Lizenzen sowie Open Access Strategien und Linked Open Data im Kulturbereich ein. Dieser Einführungs-Vortrag soll einen kurzen Einblick in unseren Verein und unsere Arbeit geben, sowie ausgewählte Kulturpartnerschaften und entsprechende Projekte vorstellen.

Zur Präsentation (PDF)

Debora Lopomo ist seit 2017 als Program und Partnership Manager für Kultur- und Gedächtnisinstitutionen bei Wikimedia CH tätig. In ihrer Rolle entwickelt und untersützt sie auf nationaler Ebene Kulturprojekte mit und für GLAM Institutionen, um das freie Kulturwissen digital und über die Schweizer Grenzen hinweg zugänglich zu machen.

Ouvrir des collections sur les plateformes Wikimedia

Depuis des années, meemoo (avant 2019 PACKED vzw) plaide pour l’ouverture des collections numériques en Flandres et à Bruxelles. Dans cette démarche, nous avons commencé à participer aux projets d’agrégation comme Europeana. Depuis 2015, nous nous penchons davantage vers l’exploration des possibilités offertes par les plateformes Wikimedia. Entre temps, on a pu constater que les bases de données collaboratives Wikidata (et son spin off Wikibase) et Wikimedia Commons (pour l’audiovisuel) ainsi que l’encyclopédie Wikipedia offrent un écosystème gratuit, facile à utiliser et accessible pour publier et enrichir des collections numériques comme linked open data. Par ailleurs, et ce qui est non moins négligeable, les plateformes connaissent déjà une grande communauté d’utilisateurs et une grande visibilité. Pendant cette période, on a pu constater un changement graduel dans l’attitude des institutions: bien qu’en 2015 il était difficile de demander la mise en ligne d’open data et impensable de publier des reproductions libres de droits, le sujet est aujourd’hui beaucoup moins controversé. A travers cette présentation nous présenterons notre expérience de travail avec les plateformes et les communautés et proposerons des possibilités qui concernent spécifiquement les collections audiovisuelles.

Zur Präsentation (PDF)

Sam Donvil, Meemoo (Belgien)

a étudié l’archéologie et Culture and Development Studies à l’université de Louvain. Il travaille au département d’expertise de meemoo – l’Institut flamand pour les archives, une asbl financée par le gouvernement flamand avec pour but de soutenir des projets d’archivage numérique de collections provenant d’organisations culturelles, médiatiques ou gouvernementales. Il est majoritairement responsable des projets qui promeuvent la publication des collections en open data comme la Journée du Domaine Public et qui encouragent leur réutilisation, souvent en utilisant les plateformes Wikimedia.

Vista la situazione attuale e per seguire le istruzioni delle autorità in merito a Covid-19, il segretariato generale di Memoriav è passato al lavoro a domicilio.

Tutte le informazioni sui progetti da noi sostenuti, sulle nostre raccomandazioni o sulla presentazione delle richieste di sostegno si trovano come sempre sul nostro sito web: www.memoriav.ch.

Il team Memoriav è a vostra disposizione per ulteriori domande. Potete raggiungerci come al solito tramite e-mail o telefono.

Memobase.ch

Accesso ai beni culturali audiovisivi di tutta la Svizzera

Anche la nostra piattaforma di ricerca e di accesso è sempre a vostra disposizione e attualmente fornisce l’accesso a 395 192 documenti audiovisivi di 63 istituzioni svizzere della memoria. memobase.ch

Heimarbeit im Tösstal. Schweizer Filmwochenschau vom 19.01.1968. www.memobase.ch/#document/SFW_CJS_CGS-SFW_1295-2/overlay

Memoriav, in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Basilea, ha avviato il rinnovamento completo del suo portale nazionale di ricerca e di accesso al patrimonio audiovisivo: Memobase.ch. Memoriav intende così modernizzare l’accesso alle collezioni audio e visuali delle istituzioni svizzere riposizionando il suo portale online come aggregatore del patrimonio audiovisivo nazionale.

In qualità di centro di competenza per il patrimonio audiovisivo svizzero, Memoriav si impegna attivamente e in modo duraturo per la salvaguardia, la catalogazione e l’utilizzo esteso di fotografie, registrazioni sonore, film e registrazioni video. Nell’ambito del contratto di prestazioni con l’Ufficio federale della cultura, Memoriav si impegna a migliorare l’accesso online a questo prezioso patrimonio culturale. Lo strumento centrale per raggiungere questo obiettivo è la modernizzazione del portale nazionale di ricerca e di accesso: Memobase.ch.

Aggregatore nazionale per il patrimonio audiovisivo svizzero

Per poter soddisfare anche in futuro le esigenze di un moderno portale online, il Comitato Direttivo di Memoriav ha deciso, dopo un’analisi dettagliata del sistema e delle esigenze, di rinnovare completamente l’architettura del portale e di ampliare l’offerta esistente in diverse fasi (2020, 2021-24). L’obiettivo è quello di sviluppare un portale di accesso digitale efficiente in termini di gestione e sviluppo, flessibile nel suo funzionamento e che, grazie a strutture operative ottimizzate, possa affermarsi come interfaccia nella promozione del patrimonio audiovisivo in Svizzera e all’estero.

Partner competenti per la realizzazione

La commissione di esperti convocata da Memoriav si è espressa a favore dei servizi offerti dalla Biblioteca Universitaria di Basilea per la realizzazione del progetto. Allo stesso tempo, Memoriav e la Biblioteca universitaria di Basilea si impegneranno in una cooperazione pluriennale che andrà oltre il progetto. Con il metacatalogo nazionale swissbib, la Biblioteca universitaria di Basilea apporta importanti esperienze nella gestione dei metadati, nell’elaborazione dei dati e nelle tecnologie di ricerca. Le due società docuteam (gestione dei dati) e OUTERMEDIA (servizi basati sui dati e progettazione di interfacce utente) la supportano nella realizzazione del progetto. I tre partner hanno già lavorato con successo insieme in vari progetti e sotto diverse costellazioni.

È possibile tenersi aggiornati sullo sviluppo del progetto “Memobase 2020” al seguente indirizzo http://www.memobase.ch/it/memobase2020